Article rédigé par Léa Figuet, Célia Brunelle, Elisa Catreux et Eva Behem (étudiantes Génie Biologique et Santé à Polytech Angers)

1. Présentation du contexte

Étudiantes à Polytech Angers depuis septembre 2024, en 3ème année de cycle ingénieur spécialité Génie Biologique et Santé (GBS), nous sommes toutes quatre venues de formations différentes : cycle préparatoire Peip Bio, BUT Génie Biologique parcours Biologie Médicale et Biotechnologie et licence Science de la Vie.

Dans le cadre du premier semestre de notre 3ème année, nous avons été amenées à réaliser un projet d’étude appliquée (PEA). Celui-ci avait pour objectif de nous initier à la gestion de projet en développant nos compétences organisationnelles, managériales ou encore relationnelles. Plusieurs sujets nous étaient proposés et nous avons donc choisi “Création d’un serious game qualité / gestion des risques.”

Ce projet était pour nous attrayant puisqu’il avait pour objectif de développer un produit final physique, intégrant des notions clés de notre formation d’ingénieur. En effet, dans le domaine de la biologie et de la santé, la qualité est indispensable afin d’assurer que les produits respectent les normes mais également dans l’objectif d’optimiser différents processus. Un ingénieur en biologie et santé doit donc être capable de développer des solutions fiables, qui répondent aux attentes des professionnels de santé et des patients. Concernant la gestion des risques, elle a pour objectif de prévenir et réparer les dysfonctionnements par le biais d’actions préventives et curatives. Une formation poussée en gestion des risques permet à l’ingénieur de prévenir des crises, d’éviter des erreurs coûteuses et d’assurer la sécurité des personnes impliquées dans les projets.

Un serious game, ou jeu sérieux, est un un outil interactif qui combine des éléments ludiques avec des objectifs pédagogiques ou éducatifs. Son but principal est de transmettre des connaissances de manière ludique facilitant ainsi l’apprentissage. Les serious games peuvent être adaptés à différents supports, prendre une forme physique ou une forme numérique. Ces dernières années, les serious games ont connu une croissance rapide grâce à leur capacité à augmenter l’efficacité pédagogique avec un aspect ludique. Ils se déploient dans une variété de domaines et trouvent des applications multiples. Dans le secteur de l’éducation, ils servent à enseigner des concepts complexes de manière ludique, que ce soit en mathématiques, en langues ou en sciences. En santé, ils sont utilisés pour la réhabilitation des patients, la formation des professionnels de santé, ou encore pour sensibiliser à des problématiques médicales. En entreprise, ces jeux permettent de former les employés sur des compétences clés comme la gestion de projet, la prise de décisions ou la communication. Du côté de l’environnement, ils favorisent une sensibilisation aux problématiques écologiques et encouragent des comportements responsables.

2. Mise en œuvre

Nous avons commencé par une analyse des besoins réalisée auprès des étudiants en diffusant un sondage pour identifier leurs attentes concernant des serious games sur la qualité et la gestion des risques. À partir des réponses, nous avons choisi de concevoir quatre mini jeux. Après de nombreuses réflexions et réunions visant à définir les attentes de chacun, nous avions convenu de créer quatre jeux éducatifs sous forme physique et numérique. Ensuite, nous avons étudié minutieusement les cours pour extraire les notions clés à intégrer dans les jeux. Ces concepts ont été adaptés pour chaque jeu, avec des révisions régulières afin d’améliorer le contenu. Pour le design visuel, nous avons opté pour des couleurs vives et distinctes (vert, violet, rose et orange) et des titres en majuscules pour assurer une lecture facile et une reconnaissance rapide.

Pour la version physique, nous avons sollicité le FabLab qui est un atelier mettant à disposition des outils de fabrication d’objets assistée par ordinateur pour les étudiants de Polytech. Elle a été créée en bois, avec des pièces découpées et gravées à l’aide d’une découpe/graveur laser. Puis nous avons également fabriqué les cartes d’un des jeux en bois. Les autres jeux, quant à eux, ont été imprimés sur du papier épais et plastifiés pour une utilisation durable.

En ce qui concerne la conception virtuelle, nous avons utilisé le module H5P qui est directement intégré dans les outils de création de l’interface Moodle. Cet outil propose du contenu interactif pouvant être édité.

Enfin, nous avons conçu des notices claires pour chaque jeu ainsi qu’un guide d’utilisation pour l’enseignante (Mme. Verborg). Ce guide détaille toutes les étapes nécessaires pour organiser efficacement une séance de TD avec ces différents jeux.

Pour mener ce projet à bien nous avons donc fait appel à différents collaborateurs :

- Notre tutrice, Mme Verborg (responsable des Communautés chez AGEVAL et enseignante à Polytech Angers) qui nous a accompagné en apportant son expertise pédagogique, en guidant la structuration des contenus et en veillant à leur alignement avec les objectifs d’apprentissage.

- M. Hay, ingénieur pédagogique au Lab’UA, qui a joué un rôle clé dans la transmission des connaissances concernant l’utilisation des jeux numériques et dans l’émergence d’idées pour adapter les serious games à des formats numériques interactifs. Son savoir-faire a été essentiel pour que les jeux proposés soient bien adaptés aux besoins des étudiants dans un cadre éducatif.

- Les membres du Maker Center ainsi que M. Rayer (FabLab) qui ont contribué à la fabrication des prototypes, comme la boîte de jeux et un des jeux de cartes.

Le projet a rencontré quelques difficultés, principalement liées au manque de budget et au temps limité, qui ont légèrement compliqué la phase finale de production. Certains problèmes d’impression, causés par des écarts de dimensions et une erreur de fichier, n’ont pas pu être corrigés. Bien que ces obstacles soient restés mineurs, ils ont mis en évidence l’importance d’une bonne planification et d’une gestion des imprévus.

Malgré ces difficultés, nous avons respecté nos attentes et objectifs fixés dans les délais imposés. Nous sommes parvenues à intégrer la majorité des notions de qualité/gestion des risques dans des jeux à la fois numériques et physiques tout en intégrant une approche ludique et pédagogique.

3. Résultats

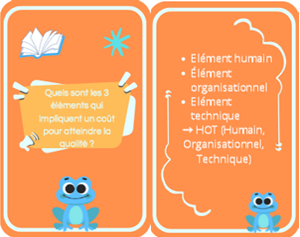

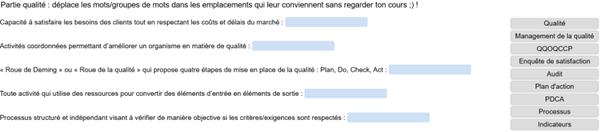

Le serious game que nous avons conçu, intitulé « Quali’Risk », se compose de quatre jeux : un jeu basé sur le principe des Flashcards proposant des questions-réponses recto verso sur des cartes surnommé « Qualicards »; un jeu inspiré du Time’s Up consistant à deviner et faire deviner un maximum de mots liés à la qualité ou à la gestion des risques nommé « Qualirush »; un jeu qui reprend le concept du Memory invitant à associer chaque mot à sa définition appelé « Memorisk »; enfin un jeu consistant à replacer des éléments manquants sur des schémas que nous avons surnommé « Risk’N’Fix ». Nous avons également développé la version numérique adaptée de ces jeux sur la plateforme Moodle.

Démonstration du jeu “Risk’N’Fix” via la plateforme Moodle.

4. L’expérience d’apprentissage

La pédagogie par projet est une approche particulièrement enrichissante et formatrice. Elle permet d’aller au-delà de l’apprentissage théorique en mettant directement en pratique des notions clés, ici la qualité et la gestion des risques. Travailler sur une serious game nous a poussés à développer des compétences variées, allant de la gestion de projet à la création de supports pédagogiques innovants. Cela nous a également appris à travailler en équipe, à gérer les imprévus et à collaborer avec différents acteurs reflétant la réalité professionnelle.

L’évaluation basée sur ce type d’enseignement est, selon nous, plus pertinente et motivante qu’un simple examen théorique. Elle valorise l’engagement des étudiants sur toute la durée du projet et met en avant leur capacité à analyser, concevoir et résoudre des problèmes concrets. De plus, tester nos jeux auprès d’étudiants nous a permis d’obtenir des retours et d’apporter des améliorations. Ce processus d’amélioration continue est plus enrichissant qu’une évaluation classique, où l’on reçoit une note sans possibilité d’ajuster son travail.

Enfin, cette approche favorise l’autonomie et la créativité, deux compétences essentielles dans le monde du travail. Elle nous a permis de nous investir pleinement dans le projet et d’être fiers du travail accompli.

5. Conclusion

Le serious game a été conçu pour s’adapter au format des séances de TD d’1h20, ce qui permettra à une groupe TD d’une vingtaine d’étudiants de tourner sur chaque jeu, par groupe de 5 étudiants environ toutes les 15 minutes. Les étudiants pourront ainsi jouer entre eux avec la version physique lors des séances de TD prévues à cet effet. Puis ils pourront s’entraîner et se tester seul, de leur côté, via la version numérique en se connectant via la plateforme Moodle. L’utilisation de ce serious game les aidera à mieux comprendre et assimiler les notions de qualité et de gestion des risques. Les résultats et réussites de ce projet pourront donc se mesurer après la mise en application du serious game lors des prochains TD.

Cette expérience nous a permis d’explorer et de mettre en pratique les différentes étapes d’un projet. Il a consolidé des qualités essentielles à la gestion de projet comme la rigueur, l’adaptabilité, l’organisation, l’esprit d’équipe mais également la résolution de problèmes. Ce que nous avons appris avec ce PEA pourra être réemployé dans nos futurs stages et emplois. En effet, nous serons sûrement amenées à travailler en équipe, à respecter des deadlines et à gérer des imprévus.

Ce type d’enseignement serait intéressant à développer dans les formations d’ingénieurs, notamment pour rendre l’apprentissage plus dynamique et engageant.

Nous remercions Mme. Verborg, M. Hay, M. Rayer, les étudiants du FabLab ainsi que tous les étudiants GBS nous ayant aidé durant ce projet.

Rédigé par Léa Figuet, Célia Brunelle, Elisa Catreux et Eva Behem (étudiantes Génie Biologique et Santé à Polytech Angers)